登壇者

花岡 健人(はなおか けんと)氏

株式会社ビズリーチ HRMOS事業部 HRMOSタレントマネジメント部

2012年4月に株式会社ワークスアプリケーションズに入社。大手企業向けのセールスとして、主に関西圏のマーケットを担当。2018年8月に株式会社ビズリーチに入社。ビズリーチ事業部 総合企画にて、日系大手企業向けの支援に従事。中途採用支援を皮切りに、社内人材の最適配置やキャリア自律支援といったテーマで支援の幅が広がり、社内版ビズリーチを構想し、現在に至る。

データに基づく最適配置のニーズは拡大も、実現はわずか5.5%

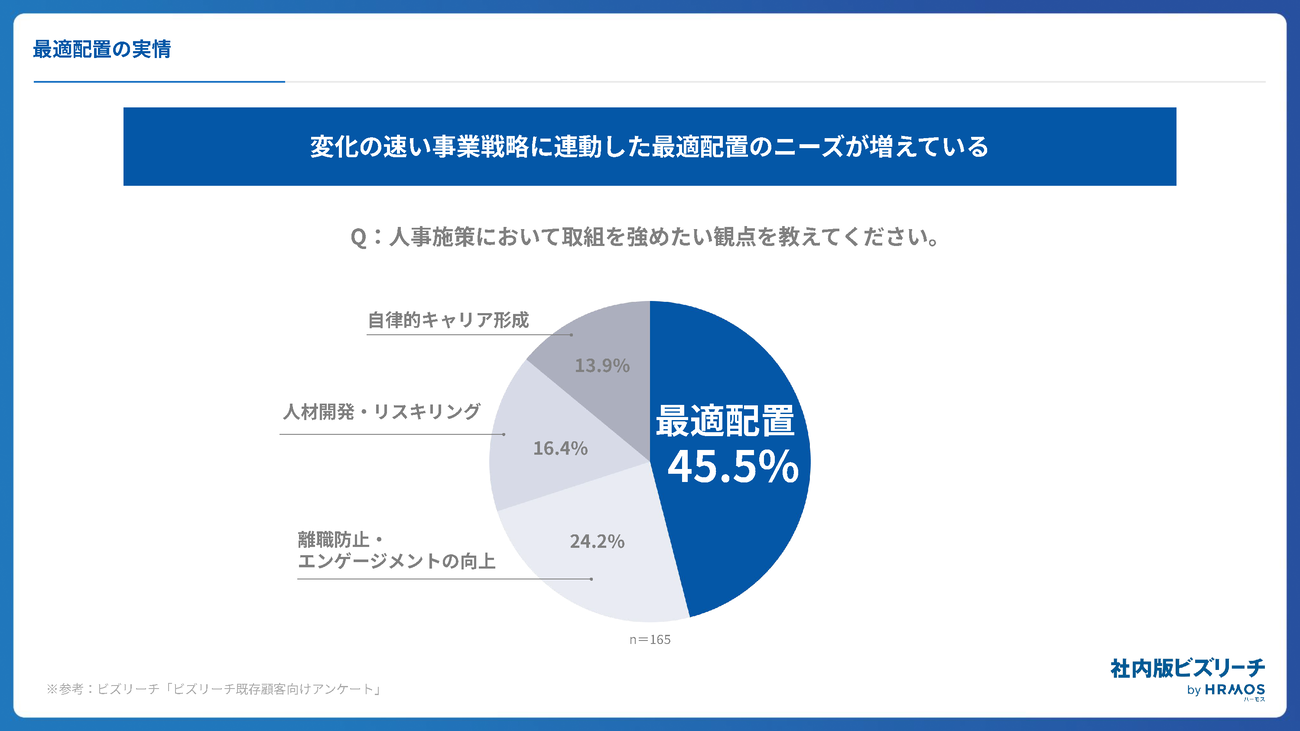

急速に変化する事業戦略に伴い、「人材の最適配置」へのニーズが高まっている。ビズリーチが実施したアンケートによると、人事施策として「最適配置に注力したい」と回答した企業が45.5%と最多だ。

「もちろん従来も最適配置は行われてきました。ただ、キャリアの流動性や選択肢が増える中、従来のメンバーシップ型の雇用を前提とした会社主導の異動・配置は機能しづらくなっています」(花岡氏)

こうした変化は同社のダイレクトリクルーティングサービス「ビズリーチ」の動向にも表れている。かつては人事がスカウトの主軸を担っていたが、ここ3年ほどは事業部門からのスカウトニーズが急増している。最適配置の必要性を最も肌で感じているのが現場であり、即戦力を求めるスピード感が背景にある。

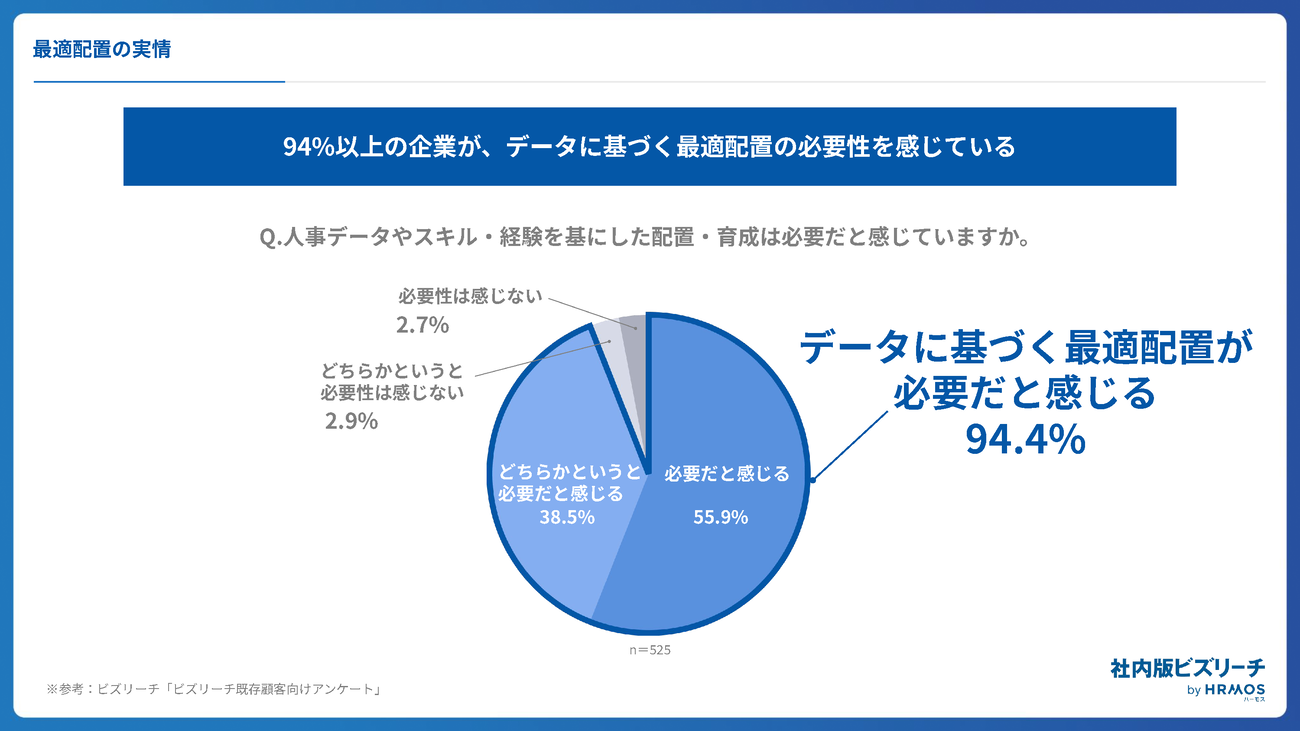

一方で、人事データやスキル・経験に基づく配置や育成を重要視する企業は94.4%にのぼるが、実現できているのはわずか数%に過ぎない。このギャップが人事データ活用の難しさを示している。

「タレントマネジメントシステムを導入する際、多くの企業はExcelなどに散在する人事データを集約し、“データドリブン経営を実現する”ことを目指します。これは、サービス提供企業やコンサルティングファームの提案をきっかけに進むことも多く、導入の第一歩としては間違っていません。しかし、導入しただけでは活用に至らないのです」(花岡氏)

後発だからつかめた“データ活用停滞”の真因

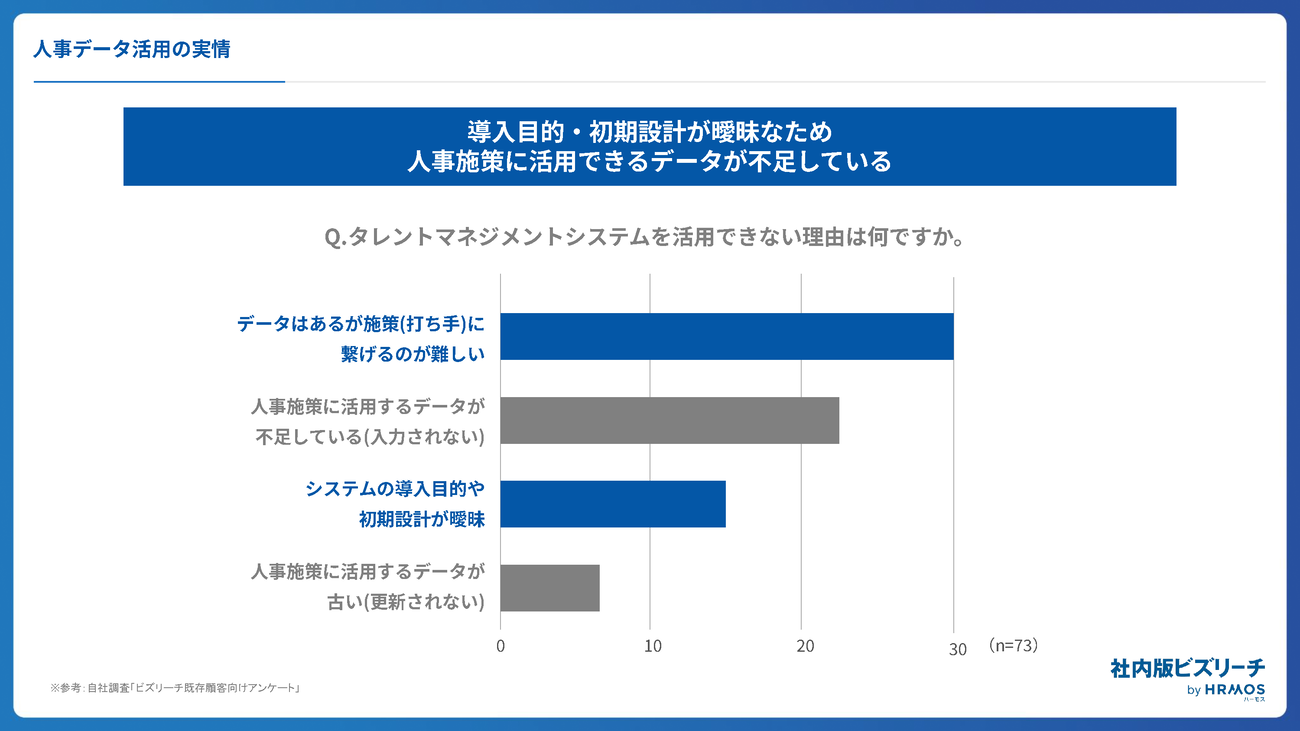

なぜタレントマネジメントシステムを導入しても、思うように活用できないのか。花岡氏は、その要因として「導入目的の不明確さ」と「データの更新性の欠如」を挙げる。

「我々の『HRMOSタレントマネジメント』は後発だった分、多くの企業にどう活用しているか、なぜ活用できていないかを徹底的にヒアリングしました。すると多くの企業では、データは存在しているものの、活用のイメージが持てないという実態が見えてきました。そもそも導入段階でデータの一元化が目的化してしまい、その先のユースケースまで考えられていないと。つまり、目的が曖昧なまま導入されているケースが非常に多いのです」(花岡氏)

こうした目的の曖昧さは、現場の協力体制にも影響を及ぼしている。

「人事側としては、“なぜ、社員たちはデータを入力してくれないのか”という視点になりがちです。しかし、社員に話を聞くと、『入力がラクになった』だけでは不十分で、そもそも“何のために入力するのか”が腑に落ちていません。だからこそ、協力しづらい構図になっているのです」(花岡氏)

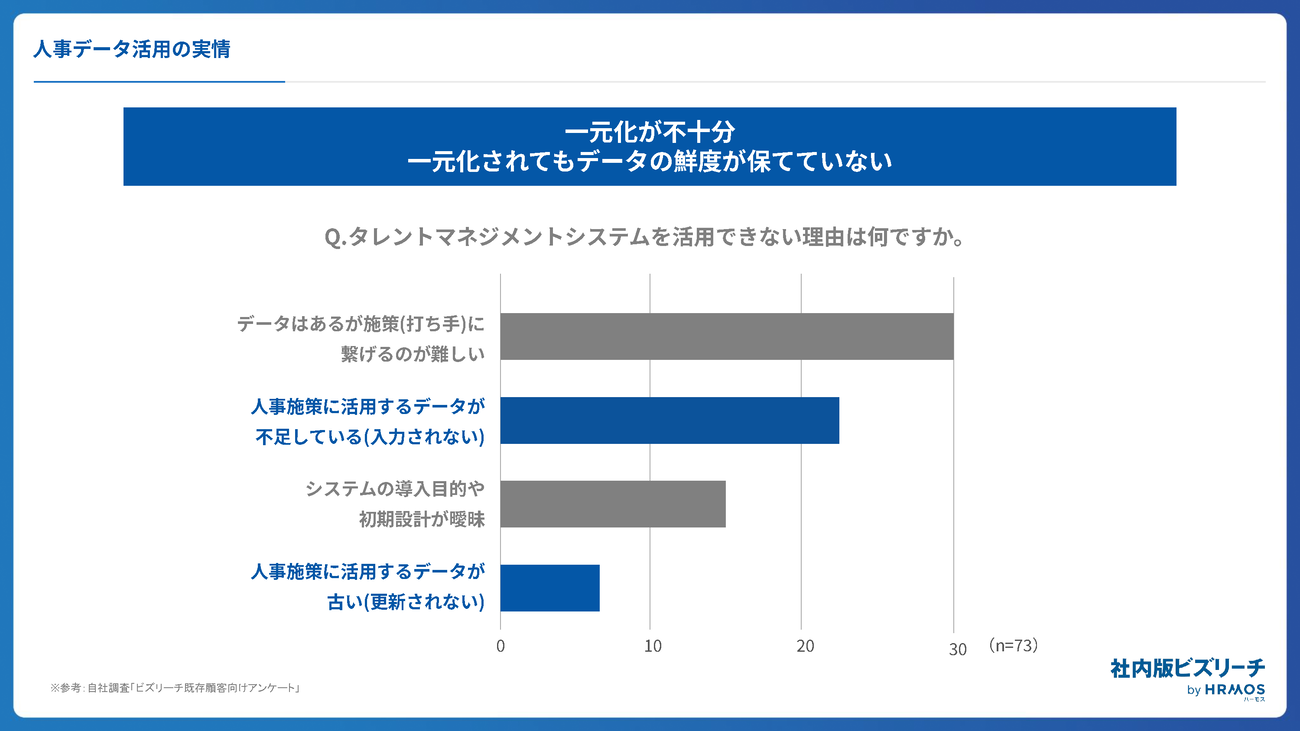

データが更新されない状況が続くと情報が古くなり、実態とズレていく。日々変わるスキルや経験が反映されなければ、正しい配置や育成の判断にはつながらない。

ビズリーチが後発でタレントマネジメント領域に参入し、多くの企業の導入・運用プロセスを見てきたからこそ、浮かび上がってきた2つの課題。それが「導入目的の不明確さ」と「データの更新性の欠如」だ。この2つをいかに意識して対応するか。それが、人事データやスキル・経験を活かした最適配置や育成の成否を分ける肝となる。

「社内版ビズリーチ」──労働市場水準で人と職務を可視化

では、「目的の不明確さ」と「更新性の欠如」という2つの課題に、どうアプローチすべきか――。

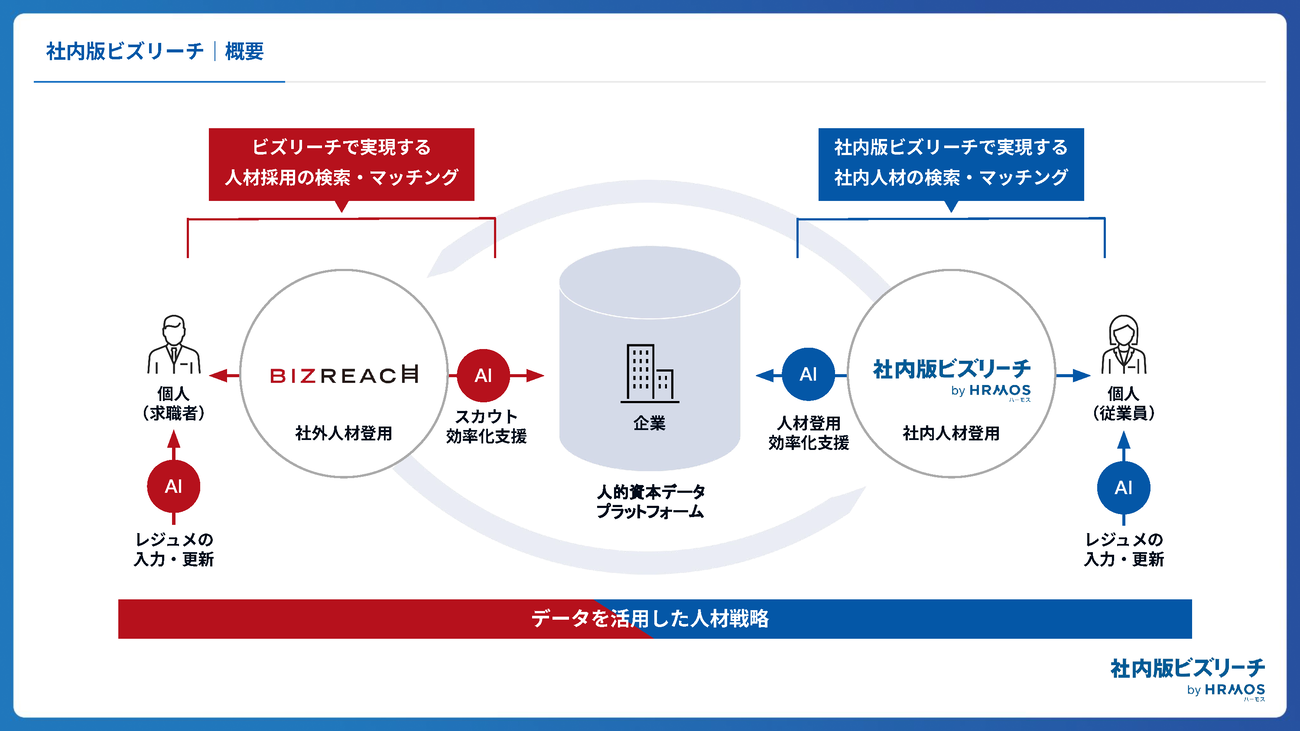

ビズリーチが打ち出したのが、「社内版ビズリーチ」という仕組みだ。この仕組みは、同社が創業以来16年にわたって提供してきた転職サイト「ビズリーチ」で培ったノウハウを土台としている。

AIを活用し、スキル・経験・希望条件を可視化したうえで、検索やマッチングを効率的に行う仕組みは、すでに転職市場で実績を上げてきた。それを社内人材向けに応用し、「人と仕事の最適な出会い」を促すことを目的としたのが、社内版ビズリーチである。

「労働市場の水準で個人と仕事の情報を可視化する。その発想を社内にも持ち込もうとしました。いま誰が、どんなスキルを持ち、どんなことに挑戦したいのか。それを全社的に見える状態にすることで、“社内異動”や“社内公募”の精度も高まると考えました」(花岡氏)

ここで具体的な機能を2つ紹介する。

1つ目が「社内レジュメ作成」だ。この機能の特徴は、社員が自ら入力しなくても、自動で“転職市場水準”のレジュメが社内に生成されるという点にある。

さらにレジュメは、目標・評価・職務経歴・コンディション情報など、多くの企業がすでに日常的に運用している人事データを活用し、自然と更新性が保たれる仕組みになっている。

「以前から、『ビズリーチのレジュメのようなものが社内にもあればいいのに』という声を多くいただいていました。 実際、転職市場ではレジュメ検索の利便性が高く評価されていますし、作成サポートの機能も充実しています。しかし、『では社員にビズリーチに登録してもらい、社内で活用しよう』というのは、さすがに無理がある。それならば、社内向けにレジュメを自動生成する仕組みをつくろうと考えたのです」(花岡氏)

こうして誕生した社内レジュメ機能は、社員の手間なく、鮮度と網羅性の高い人材情報を可視化できるものとなっている。

2つ目が「ポジション生成」だ。この機能は、人と仕事を結び付けるもう一方の軸ともいえる「ポジション情報」(職務の内容や職務に就く人材の要件などに関する情報)を自動生成する。

「ビズリーチにはAIが求人票を自動生成する機能があります。その考え方を応用して、社内でも“どんな人材が必要か”という簡単な問いに答えていけば、社内向けのポジション情報が自動で生成されるように設計しました」(花岡氏)

ポジション情報と同じようなものにジョブディスクリプション(職務記述書)がある。これを人事や事業部門が手作業で作成してきた企業もあるが、工数がかかりすぎて更新が追いつかず、次第に情報が陳腐化してしまうケースも少なくない。

「だからこそ、“簡易につくれること”を強く意識しました。レジュメもポジション情報も、“自動で生成される”という点にこだわりました」(花岡氏)

こうして整備された「レジュメ」と「ポジション」の2つの情報軸は、いずれも同じ構造・ロジックで設計されたデータベースとして構築されており、マッチングのアルゴリズム上も“対”の関係になっているのが大きな特徴だ。これにより、どの人材が、どのポジションにフィットするのかを社内で可視化でき、従来では難しかった最適配置の実現にも、より近づくことが可能になる。

次節では、この仕組みを実際にどう活用し、どのような形でマッチングが行われているのかを見ていく。

双方向マッチングで実現する最適配置

社内版ビズリーチには、社員と企業側とをつなぐ2つのマッチング機能が備わっている。それが「タレント検索」と「社内公募ポジションのレコメンド」だ。

「タレント検索」は、あるポジションに対して、社員のレジュメ情報をもとに「このスキルや経験を持つ人材が適任ではないか」と、自動的に社内候補を抽出する機能。一方の「社内公募ポジションのレコメンド」は、社員1人ひとりに対して、「あなたのスキルにマッチする社内ポジションはこれかもしれません」と提示する仕組みだ。

社員にとってはキャリアの選択肢を広げるきっかけになり、企業側にとっては納得感ある異動・配置の説明材料として活用できるなど、双方向からのアプローチが可能になっている。

では実際に、企業での活用事例を2つ紹介しよう。

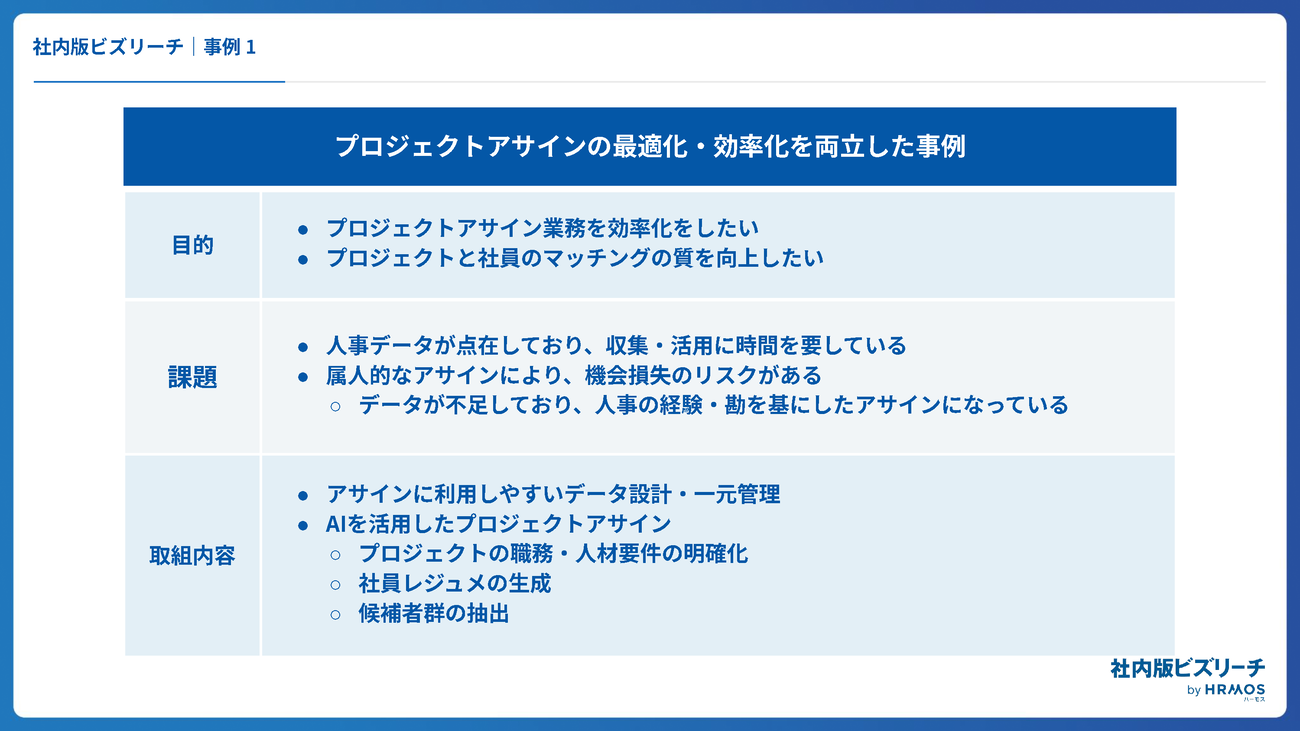

事例①:プロジェクトアサインの最適化

あるSI企業では、プロジェクトごとの人材アサインが属人的になりがちで、「最適な人材を配置できているのか」「プロジェクトの質が落ちていないか」といった悩みを抱えていた。

社内版ビズリーチを導入し、まずは人材データを一元管理。「最適なアサイン」を上位目的に据え、データベースの設計や職務・スキル要件の定義を進めた。その結果、プロジェクトごとの要件にマッチした人材をシステムが自動で提示するようになり、データに基づいた最適なアサインが実現できるようになった。

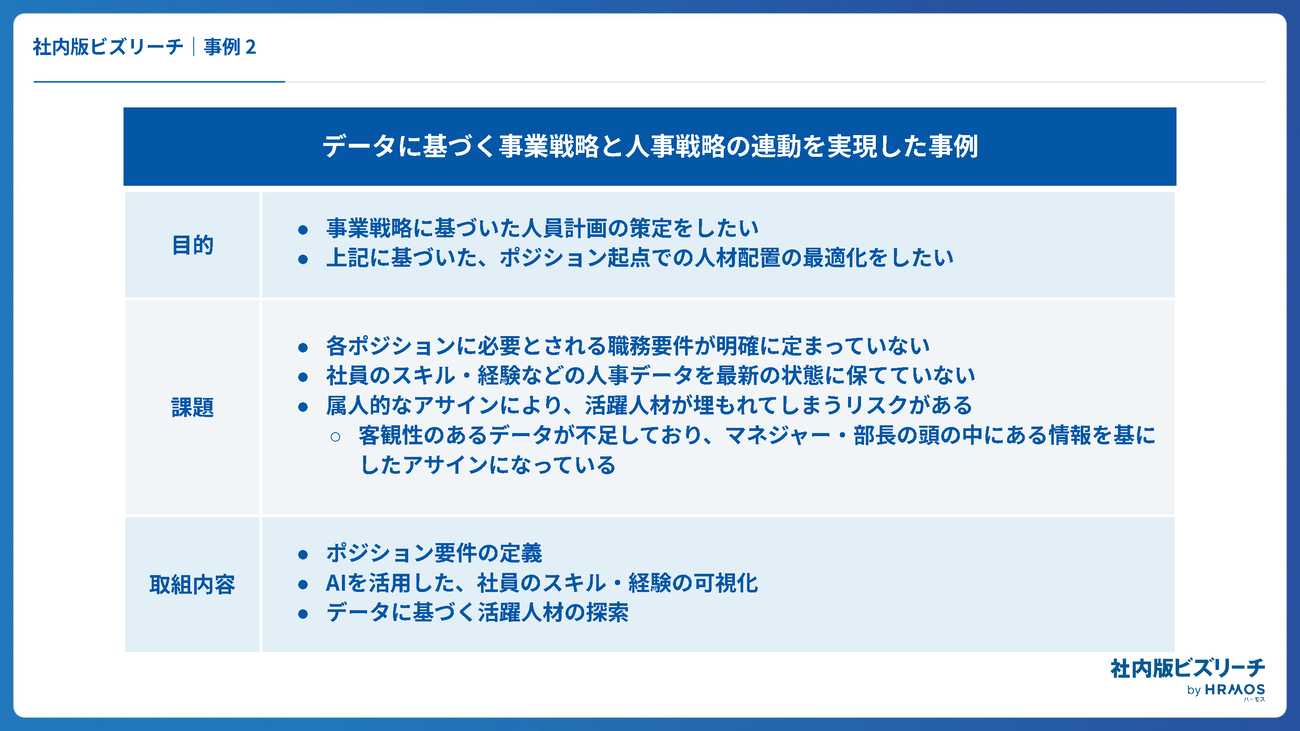

事例②:事業戦略と人事戦略の連動

人的資本経営が注目される中、事業戦略と人事戦略の連携は欠かせないテーマとなっている。

ある企業では、「どのような仕事が戦略推進に必要か」「それに見合ったポジションは社内に存在するか」を明らかにするため、まずは職務要件をデータとして定義。これに対応するスキルや経験を持つ社員情報をレジュメとして可視化した。

ポイントは、目標・評価などの更新されやすいデータを活用することで、常に最新の状態が保たれる設計にしたこと。これにより、属人的な判断に頼らず、戦略人材の発掘や育成、異動・配置が可能となった。

では最後に、今回の要点をあらためて整理しておこう。

近年、多くの企業が人事データの整備や活用に乗り出しているものの、「最適配置」を実現できている企業は、まだごくわずかである。

社員のスキルや経験、そしてポジションの情報を“見える化”することは、あくまで出発点に過ぎない。両者をいかに“簡便にマッチングできるか”。その仕組みを、一元化された基盤の上にどう構築するかが、今後の人事戦略において重要な鍵となる。

「本講演で紹介した取り組みが、皆さんの現場での人材マネジメントに活かされるきっかけになればうれしいです。ご関心があれば、ぜひお気軽にご相談ください」(花岡氏)