Z世代が知りたいのは、組織カルチャーや働くリアルな声

この2〜3年で採用市場の環境は一気に変化した。かつては企業側が人材を選ぶ「買い手市場」が一般的だったが、今では求職者が企業を選ぶ「売り手市場」へと転換。人材不足の要因としてながらく指摘されてきた人口減少と高齢化の影響が、いよいよ現実のものとなっている。noteプロデューサーの徳力氏は、「採用活動の考え方を根本から見直す時期が来ている」と語る。

徳力 基彦(とくりき もとひこ)氏

note株式会社 noteプロデューサー/ブロガー

NTTやIT系コンサルティングファーム等を経て、アジャイルメディア・ネットワーク設立時からブロガーの一人として運営に参画。代表取締役社長や取締役CMOを歴任。現在はnoteプロデューサーとして、ビジネスパーソンや企業におけるnoteやSNS活用のサポートを行っている。著書に「普通の人のためのSNSの教科書」、「アルファブロガー」等がある。

「私自身、就職氷河期世代なので『募集を出して面接をすれば良い人材が採用できる』と考えがちですが、今の採用市場ではその考え方は通用しなくなっています。採用に課題を感じる企業からは、『採用媒体やエージェントを活用しても母集団形成できない』『知名度はあるのに、応募者とのミスマッチが発生する』などの声も上がっています」(徳力氏)

こうした状況に対応するために、徳力氏は「点」から「線・面」への転換を提案する。従来の採用は、必要なときに募集をかける「点」の活動が中心だった。これに対し、今後は企業の情報を継続的に発信し、求職者が必要なときにアクセスできる「線・面」の取り組みが重要になる。

とくに意識すべきは、情報発信の2つの段階である。1つ目は、転職を検討する前の段階で「この会社は気になる」と思ってもらえるような発信。2つ目は、実際に転職活動中の求職者が企業を模索したとき、必要な情報にすぐにたどり着けるようにすることだ。これらの情報が企業側から発信されていないと、求職者は口コミ掲示板など信頼性の低い情報を参考にせざるを得なくなり、結果的に内定辞退やミスマッチの要因にもなり得る。

とりわけZ世代の就職・転職時は、この傾向が顕著である。

No Companyの調査によると、SNSなどの情報発信によって「企業への入社意向が高まった」と答えたZ世代は約6割にのぼる。

彼らが企業選びで重視しているのは、給与や福利厚生といった基本条件だけではない。「1日の仕事の流れ」「職場の雰囲気」「どんな人が働いているのか」といった、実際の働き方に関する情報への関心だ。徳力氏はこれらを「企業のB面情報」と呼ぶ。企業の価値観やカルチャー、社員のリアルの声など、いわば企業の内側を伝える情報である。

「これまでは、面接の場でB面情報を伝えればよいという認識が一般的でした。しかし、今はネット上でその情報が見つからないと、Z世代はそもそも面接にすら来てくれない可能性があります」(徳力氏)

企業が採用活動において成果を出すためには、求人票などに記載される基本情報(A面情報)だけでなく、働く環境のイメージを伝えるB面情報の発信が不可欠である。求職者が企業に関心を持つきっかけをつくり、実際に選考に進んだ後も不安を解消できるように、適切な情報を届けていく。この一貫した取り組みが、これからの採用活動において求められている。

採用ブランディング成功の秘訣は「B面情報」のストック

「採用ブランディングの重要性は感じているが、何から始めればよいのか分からない」。そう悩む企業は少なくない。徳力氏は、企業の情報発信による採用力の向上には段階的なアプローチが有効だとしたうえで、「一気にすべてを変えるのは難しい。まずは面接で話している内容を外に出すことから始めてみてほしい」と呼びかける。

徳力氏が挙げたのは2つのアプローチだ。1つは、転職を意識する前の潜在層に向けた認知の獲得。もう1つは、選考中の候補者に対して意思決定を支える情報を提供することだ。

前者は「応募数の増加」、後者は「内定承諾率の向上」につながる施策だが、どちらも多くの企業にとっては手薄になりがちな領域でもある。

成果を出した「B面情報」発信の事例

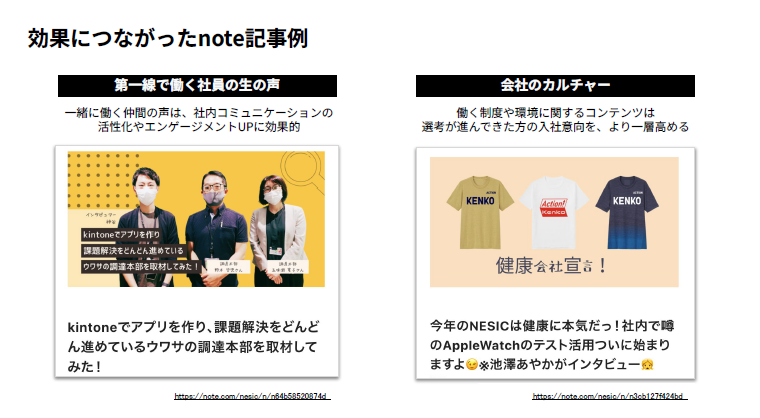

徳力氏が手本としてまず紹介したのは、NECグループのSIer企業であるNECネッツエスアイの取り組みだ。同社は、自社の特徴が採用市場で伝わりづらいという課題を抱えていた。

「多くのSIerは自社製品を持たないため、SIer各社の採用パンフレットの社名を隠すとどこも似たように見えてしまいます。そのため、企業文化の違いが伝わりにくい。その結果、学生や求職者から選んでもらいにくい状況でした」(徳力氏)

この状況を打開すべく、同社は社員の声を中心とした「B面情報」の発信を開始。たとえば、「kintoneでアプリを作り、課題解決をどんどん進めているウワサの調達本部を取材してみた!」と題した記事では、ふだんは表に出ない部署の実務や社員の様子を紹介した。こうした試みにより、採用エントリー数が1.6倍に増加し、社内の風通しの良さを示すスコアにもポジティブな変化があったという。

また、マーケティング領域で知名度のあるベーシックも、自社の認知度不足に悩んでいた。サービスは知られているものの、企業そのものへの理解が進んでおらず、採用活動に苦戦していたのだ。

そんな同社も、「「疲弊しない営業」の組織づくりを目指していたら、ferret Oneのインサイドセールスに行き着いた話」のような「B面情報」の発信に活路を見いだし、先輩社員の入社の決め手や志望動機、会社のカルチャーを記事で積極的に紹介。結果として採用サイトからの直接応募は約3倍に増加し、内定承諾率も90%に達した。

「両社の共通点は、バズを狙う記事ではなく、求職者が知りたい情報をネット上に継続的にストックしていった点にあります。知りたい人がいつでもアクセスできる環境を整えること。これが企業を選択肢の1つとして意識してもらうきっかけになります」(徳力氏)

内定承諾率を高める情報設計に成功した事例

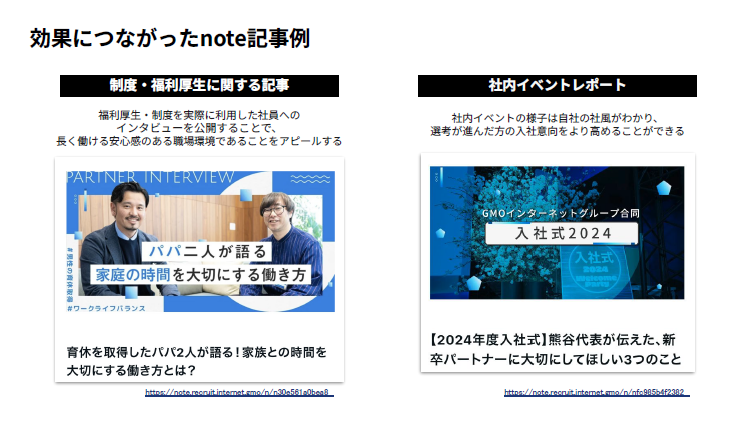

次に紹介した事例は、GMOインターネット。同社は、内定承諾率の向上に向けて「面接前に読んでほしい情報」を記事にまとめ、あらかじめ候補者に提示する取り組みを行っている。

その1つが、「育休を取得したパパ2人が語る!家族との時間を大切にする働き方とは?」という対談記事だ。制度の概要だけでなく、育休を実際に取得した社員が語るリアルな経験談や、復帰後のキャリアについても紹介されている。

「育休制度は、本当に取れるのか? 復帰後のキャリアはどうなるのか? といった不安が大きいものです。こうした懸念に真正面から答える記事は、求職者にとって後押しになりますね」(徳力氏)

さらに特徴的なのは、社員の本音が見える点だ。

「記事に課題や悩みなどの本音が混じっていることで、かえって信ぴょう性が増すんです。きれいな情報だけでは『本当かな?』と疑われてしまいますから。等身大の情報にこそ、信頼感が宿るのではないでしょうか」(徳力氏)

こうした施策の結果、GMOインターネットの採用関連記事は内定承諾者の100%が認知。さらに、面接前の前段階で企業理解が深まることで、面接時間をより有意義に活用できるようになったという。

これら3社の事例が示しているのは、採用ブランディング=派手なプロモーションではないということだ。求職者が本当に知りたい情報を、丁寧に、着実に積み上げていく。その地道な取り組みこそが「この会社で働いてみたい」と思われる理由になる。企業の内側にあるリアルな日常を少しずつ外に開いていくこと。それこそが、今の時代に求められる採用力強化の手法といえるだろう。

「始める・続ける・続ける」仕組みがある「note pro」

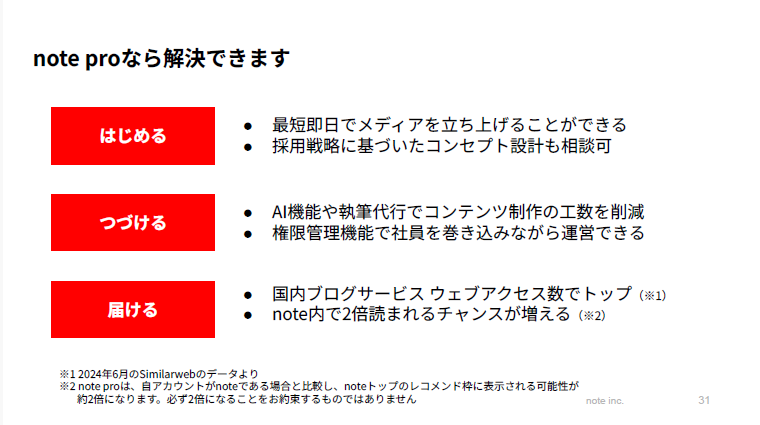

情報発信が重視される時代とはいえ、採用広報に取り組みたい企業の多くが、「ノウハウがなく始め方が分からない」「日々の業務に追われて続けられない」「発信しても情報が届かない」といった課題に直面している。こうした中、近年注目されているのが情報発信の基盤としての「プラットフォーム」の活用だ。

「企業が自社で発信メディアを構築しても、なかなか見てもらえないのが実情です。検索に引っかからなければ情報は埋もれてしまう。だからこそ、継続的な発信と、求職者にきちんと情報を届ける仕組みの両方が必要なのです」(徳力氏)

こうした課題に対し、多くの企業が活用しているのが、MAU(月間アクティブユーザー)約7000万を誇る[1]メディアプラットフォーム『note』だ。法人アカウントは5万件を超え[2]、採用広報にも広く使われている。なかでも有料プランの『note pro』は、「始める」「続ける」「届ける」の3つを支援する機能がそろっており、採用広報の入り口として注目されている。

導入初期には、専門チームがコンセプト設計や運用ルールに関する、蓄積されたノウハウを契約者限定コンテンツや専門チームが提供・支援。記事作成では、独自のAI機能や有料オプションの執筆プラン(プロによる執筆代行メニュー)によって工数を削減できる。また、求人情報を採用管理システムと連携して一覧表示できるほか、記事内に求人情報を埋め込むことも可能だ。加えて、記事をテーマ別に整理し、簡易的な採用サイトのように見せる機能も備える。

また、自社でメディアを立ち上げても情報が届きにくいという課題に対し、noteはWebアクセス数国内トップクラスのプラットフォームであるため、閲覧される機会も多い。徳力氏は、「note proを使うと、無料版よりも2倍読まれやすい仕組みになっている」[2]と説明する。

注

[2]: note pro公式「読まれるチャンスがnoteの約2倍!note proなら届きやすい![note pro 新機能紹介]」

現在では、大手企業からスタートアップ、自治体まで幅広い組織が採用広報に活用しており、求職者との接点づくりを強化しているという。

SNS上にいない企業は「存在しない」も同然

最後に、徳力氏は採用ブランディングについて次のように語った。

「情報発信の量と種類、頻度を増やし、オンライン上に多くの情報を出しておくことが重要です。今は働き方も求める情報も人によって異なる時代。だからこそ、多様な情報が必要なんです」(徳力氏)

しかし、実際には「SNSは炎上が怖いから」と発信を避ける企業も少なくない。その結果、採用活動においてネット上に企業の公式な情報がほとんど存在しないという不利な状況が生まれてしまう。

「求職者はいま、SNS上で日常的に会話をしています。企業だけがその場にいなければ存在していないのと同じ。求職者と接点を持てないだけでなく、非公式な情報に左右されるリスクもある。企業側からも積極的に会話を露出するという意識で情報発信に取り組むことが大切ですね」(徳力氏)

採用活動におけるネット上の情報発信は、あるとよいものではなく、いまや「なくてはならないもの」へと変化している。継続的な発信によって企業と求職者の接点を生み出すことが、採用力を支える土台となることは間違いないだろう。

採用・ブランディング・販促で成果を出すならnote pro

機能やサポートの詳細資料はこちらよりダウンロードください。