専門家と実践者、それぞれの視点から見たウェルビーイング経営の必要性

——まずはお2人がそれぞれウェルビーイング経営にどう関わっているのかを教えてください。

野間 健司氏(以下、野間) 産業能率大学経営学部でウェルビーイング経営学、ウェルビーイング心理学などを専門としています。きっかけは、20歳での起業経験です。社員のモチベーションが事業の成否を左右すると気づいて以来、このテーマに取り組み続けています。これまでに100社以上の大企業や官公庁で、延べ10万人以上のビジネスパーソンに対してウェルビーイングトレーニングやワークモチベーショントレーニングを提供してきました。

井無田 仲氏(以下、井無田) 私は金融・IT業界を経て、2018年にテックタッチを創業しました。当社はシステム上に直感的な操作ガイドやナビゲーションを表示するデジタルアダプションプラットフォーム(DAP)を開発・提供しています。最近では、テキストデータを分析・活用するAIエージェント「AI Central Voice」もリリースし、システム定着・データ活用の両面から企業の経営変革をサポートしています。

現在は174名ほどの組織です。創業当初から、人(社員)中心の会社を志向しており、ドクタートラストのストレスチェックでは、職場環境優良法人として957社中2位(総合偏差値91.6)を獲得[1]。Great Place To Work Institute Japan(以下、GPTW)による「働きがいのある会社」ランキングの2025年版では、中規模部門(100~999人)で10位に選ばれました[2]。

注

[1]: ストレスチェック研究所「第4回 職場環境優良法人2024」

[2]: Great Place To Work Institute Japan「日本における「働きがいのある会社」 ランキング ベスト100 2025」

——ウェルビーイング経営が注目されている背景をどう捉えていますか。

野間 ウェルビーイングの研究が進み、個人と組織のパフォーマンス向上に貢献することが明らかになっています。人と関わる職種だけでなく、エンジニアや現業ワーカーなども気分が生産性に影響するため、あらゆる業界でその重要性が認識されるようになりました。また、Great Place to Workのような表彰制度や、学生のウェルビーイング経営企業への関心向上も要因といえます。

井無田 ウェルビーイングがパフォーマンスや採用競争力に直結する時代になってきたと私も感じています。

野間 おっしゃるとおりです。ウェルビーイングには健康や人間関係、財政面などが含まれ、金融業界では「ファイナンシャルウェルビーイングの向上」といった表現も使われます。一般にウェルビーイング経営とは、社員の精神的・身体的な幸福度を高める経営を指しますが、「ストレスがない」といったレベルで捉えているケースも少なくありません。

しかし、真のウェルビーイングとは、仕事に意欲を持ち、使命を感じられる状態。こうした状態を目指すことが、持続的な事業成長につながる手法として注目されています。

多様な個性を活かしたほうが、成果は上がるし楽しいはず

井無田 それが「ワークエンゲージメント」につながるのですね。

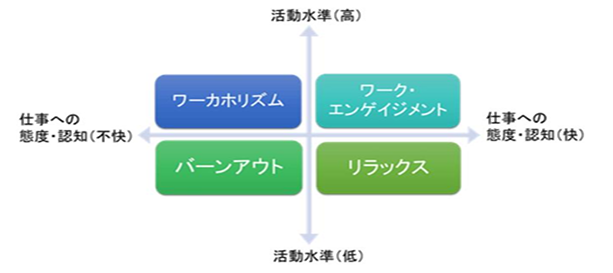

野間 はい。仕事における真のウェルビーイングとは、ワークエンゲージメント(仕事へのモチベーション)が高い状態です。ただリラックスしている状態ではなく、仕事に情熱を持って没頭している状態です。ワークエンゲージメントを提唱したユトレヒト大学 シャウフェリ教授の研究でも、リラックスだけではパフォーマンスは上がらないという指摘があります。

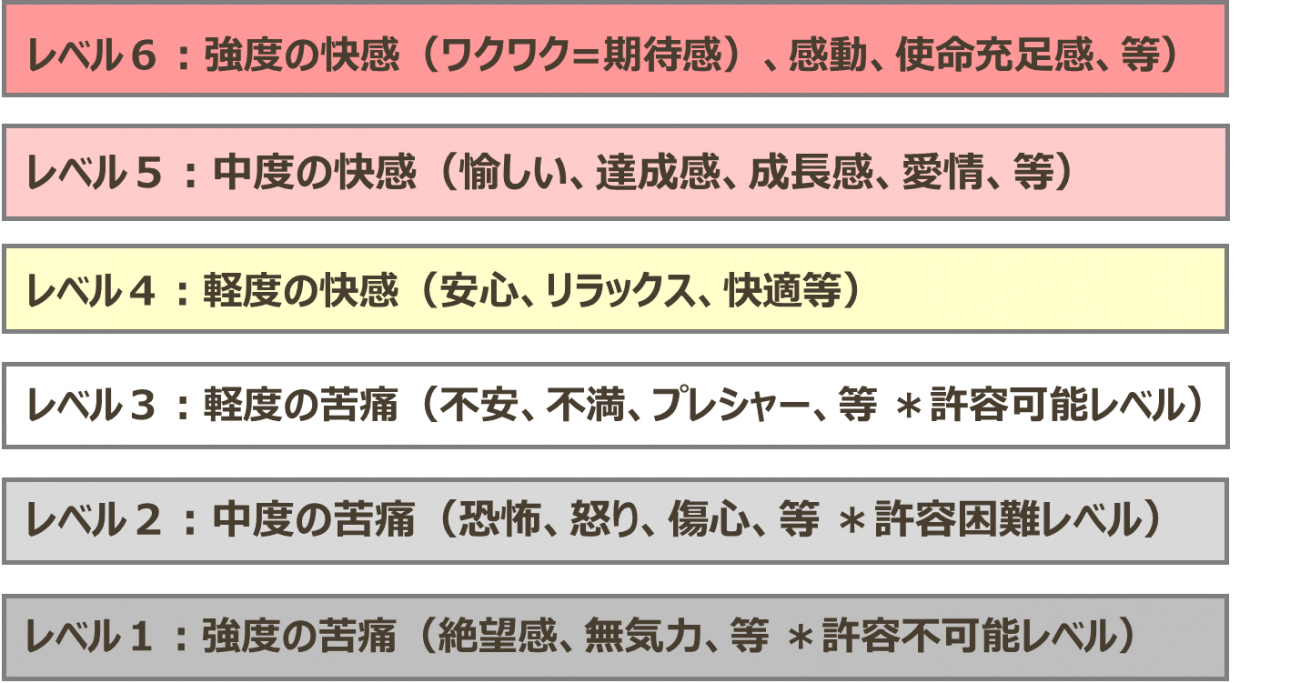

私は幸福感を6段階に分類しています(次図)。これらは大きく「苦痛ゾーン(レベル1〜3)」「快感ゾーン(レベル4〜6)」の2つに分けられます。一方で、経営的に重要なのは、単にストレスがない状態(レベル4)ではなく、仕事が楽しい・没頭できる状態(レベル5〜6)を目指すことです。これが、組織パフォーマンスを引き上げる鍵になります。

——井無田さんは、なぜ人中心の会社をつくろうと考えたのですか。

井無田 私が最初に身を置いた金融業界は、規制が厳しく、縦社会の文化がとても強い業界でした。ルールに人が合わせるという風土で、人を中心に据える考えとは、正直距離を感じていました。

でも私は、多様な個性を活かしたほうが、パフォーマンスは高くなるし楽しいはずと思っていました。だからテックタッチを立ち上げるときは、その考えを実践したいと考えたのです。

野間 まさにウェルビーイング経営を体現されていますね。

井無田 ありがとうございます。私にとって起業は、働くという社会課題への挑戦でもあります。だからこそ、私自身も非常にやりがいを感じて取り組んでいます。