生成AI導入の“数”は進展するも、領域は限定的な日本

近年、日本企業の人事部門における生成AIの導入は急速に進展しています。

株式会社プロリクが2024年に実施した調査[1]によると、国内企業の人事の76.2%がすでに生成AIを導入していることが明らかになりました。このような高い導入率を見ると、日本も世界的な潮流にしっかりと歩調を合わせているように映ります。

しかし、実際の活用領域を見てみると、その広がりにはまだ課題が残ります。

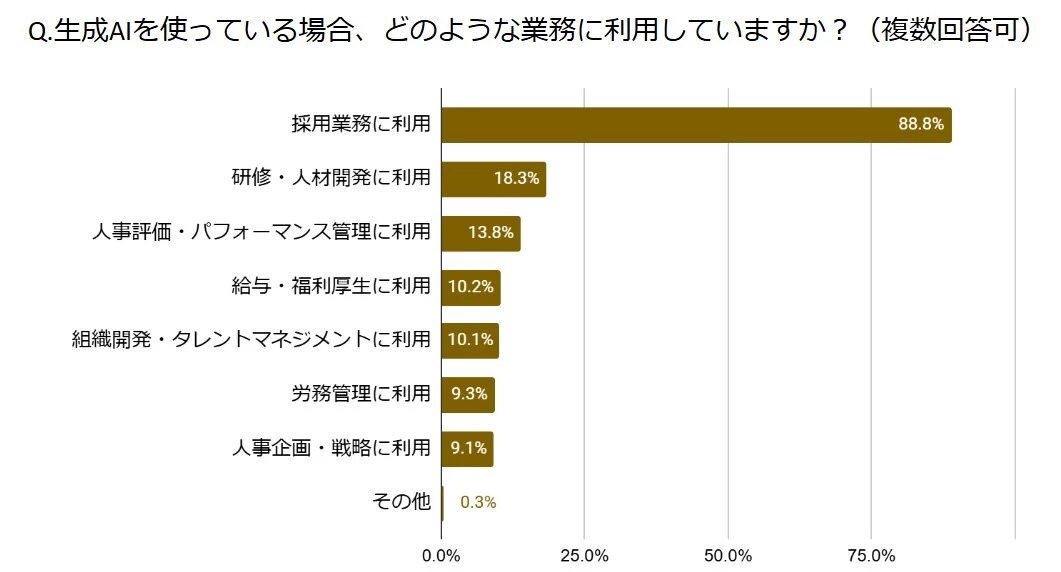

同調査では、最も多く利用されているのは「採用業務」(88.8%)で、書類選考や求人票作成など、比較的定型的な業務が中心です。対照的に、「研修・人材開発」(18.3%)、「人事評価・パフォーマンス管理」(13.8%)などの領域では活用が進んでおらず、生成AIの利活用は一部の業務にとどまっている状況です。

[画像クリックで拡大表示]

つまり、日本企業は「導入率」という“量”の面では大きな前進を示している一方で、その“質”——人材戦略や意思決定の高度化につながる活用は、これからの発展が期待される段階にあります。今後は、導入した生成AIをどのように深め、より広い人事領域や組織の力強さにつなげていくかが重要なテーマとなるでしょう。

では、活用の幅を広げていくためには何が必要なのか。ここで問われるのが、人事データや制度のあり方です。

日本企業では、人事データがシステムごとに分断されていることや、人事制度が複雑で一貫性を欠いていることが、生成AI活用の大きな壁となっています。たとえば、年功序列的な等級制度と成果主義的な評価制度が混在し、評価と処遇の整合性が取れていないケースなどです。この構造的な課題をいかに克服するかが、日本企業の人事DXを左右する鍵となります。

注

[1]: 株式会社プロリク「人事業務の生成AI利用に関する実態調査」

ジョブ型を前提に、“質”の高い活用を実現している米国

対照的に、米国企業では生成AIが人事の広範囲にわたって浸透しています。ガートナー社が2024年1月31日に人事部門長を対象に行った調査[2]によると、人事業務における生成AIの活用は、「従業員向けのチャットボット」(43%)、「管理業務や文書作成」(42%)、「採用における職務記述書やスキルデータ」(41%)など、多岐にわたる分野で進んでいることが明らかになりました。

背景には、ジョブディスクリプション(職務記述書)を軸としたジョブ型人事制度の存在があります。米国企業では、採用段階から職務内容や必要スキルが明確化されており、個人のスキル・経験データが構造的に蓄積されやすい環境が整っているのです。この制度的基盤こそが、人事領域で生成AIを幅広くかつ“質高く”活用する前提条件となっています。

質の高い生成AI活用の例は次のとおりです。

- 採用・配置

- 候補者探索からアプローチまでを自動化することで、これまで採用担当者が多くの時間を割いていたスクリーニングや連絡業務を効率化できます。さらに、外部の人材データベースや社内のスキル情報と連携することで、スキルを軸にAIが最適なマッチングを行い、人材市場の変化に応じた柔軟な人材配置を実現します。これにより、採用後の定着率や適合度の向上にもつながります。

- オンボーディング

- 入社手続きや社内規程に関する問い合わせを生成AIが自然文で処理することで、新入社員が必要な情報にスムーズにアクセスできます。これにより人事担当者の負担が軽減されるだけでなく、新入社員自身が自律的に学びながら早期に業務へなじめ、立ち上がりのスピードアップにつなげられます。

- 学習・リスキリング

- 履歴書や業務データをもとに従業員のスキルを推定し、最適な学習コンテンツを個別に推奨します。従来の一律的な研修とは異なり、個人ごとに必要な学びを提示できるため、効率的なリスキリングが実現します。結果として、従業員のモチベーション向上やキャリア形成の支援にも効果を発揮します。

- エンゲージメント

- 従業員サーベイの結果を生成AIが分析し、マネジャーに改善アクションを提示します。たとえば、チームごとの課題を抽出したり、離職リスクの高い層を可視化したりできます。これにより、マネジャーは勘や経験に頼らず、データに基づいた対話や改善策を打ち出せるようになります。

- 報酬設計

- 外部の市場データと社内のパフォーマンス指標を組み合わせ、合理的で公平性の高い報酬案を生成します。これにより、従業員の納得感を高めると同時に、競争力ある報酬体系を迅速に設計できます。特に、多様な雇用形態やスキルが混在する現代の組織では、公平性を担保した設計が重要性を増しています。

これらを支えるのが、統合された人事データ基盤です。システム間の連携により、給与・勤怠からスキル・キャリア情報までを一元的に管理できるため、生成AIが人事ライフサイクル全体を横断的に支援できるのです。米国企業の生成AI活用は、制度設計とデータ文化が相互に補完し合うことで「量」と「質」の両立を実現しているといえるでしょう。