多様な従業員の活躍と納得感を支える「人事データ」の重要性

——企業において、人事データを用いた分析・意思決定の重要性が高まっています。その背景はなんでしょうか。

1つは、人材不足の課題です。

採用が難しくなっている昨今、企業には従業員に長く働いてもらいたいという基本的な考え方があります。そのためには、会社は就業環境を整え、個人のキャリアや人生の目標をかなえるサポーターであるべきです。また、人材に活躍し続けてもらうために、適切なポジションを提供したり、成長するための学びの場を提供したりすることも会社の役割です。

つまり、今いる人材を大切にするための環境を整えるために、人材データの活用は必須といえるでしょう。

冨永 健(とみなが けん)氏

jinjer株式会社 代表取締役社長 CEO

シスコシステムズで⼤⼿企業向け営業と組織マネジメントを担った後、アマゾンウェブサービスで営業責任者として⽇本のクラウドマイグレーションの加速に貢献。その後、株式会社Zendeskの社⻑としてカスタマーエクスペリエンス基盤の普及とオペレーション改善を主導し、国内市場でのプレゼンス拡⼤に寄与した。現在は、HR SaaS企業 jinjerの代表取締役社⻑ CEOとして、これまで培ったグローバルビジネスの経験を基盤に、戦略策定、M&A‧組織再編、業務オペレーションの効率化に取り組み、jinjerの持続的成⻑をリードしている。

もう1つの背景は、従業員の価値観の多様化です。

昔は「モーレツ社員」のような、会社のために仕事に打ち込み、出世を目指すというライフコースが一般的でした。一方で現代では、プライベートの時間を大切にする従業員、いずれは地元に戻って別の仕事をしたい従業員など、さまざまな価値観やライフプランがあります。従業員は、仕事をするその瞬間は同じ職場に集まっていても、異なる人生の目標を持っています。

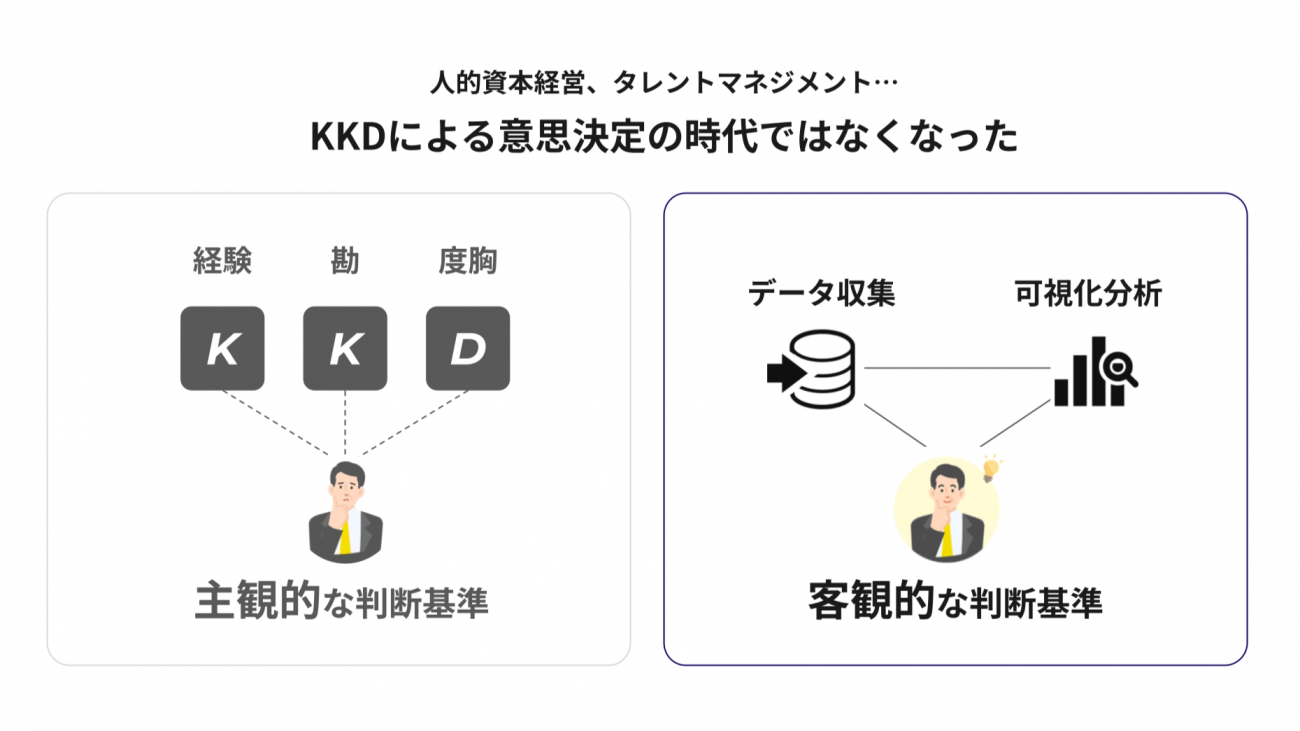

多様な従業員が納得する組織構造や評価制度をつくるには、組織の状態を「見える化」することが不可欠です。施策や戦略の根拠をデータで示すことで、従業員全体の納得感が高まります。データを用いることで、「今こういう状況だから、こういう打ち手を打つ」という合意形成が可能になります。

現代は、カリスマ経営者が「自分はこう思う」と主張するだけで、従業員がついてくる時代ではありません。たとえ経営者の直感が合っていても、それを裏付けるデータが可視化されていることが重要。そんな直感に根拠を与えるのが人事データだといえるでしょう。

従業員の最新状況を正確に把握できていないと困ること

——では、人事データを活用することで、人事の業務にはどのようなメリットがもたらされるのでしょうか。

たとえば、新しい支社をつくるときを考えてみましょう。従業員のリストから支社長の候補者を探して声をかけます。

支社長の経験があって、適任だと思った人に声をかけてみると、「昨年別の支社から転勤したばかりで、2年連続の転勤ですか?」「子どもが生まれたばかりなので、難しいです」といった返答が返ってくる……。そんなふうに人材配置に困ったことのある企業は多いのではないでしょうか。

このとき、過去の評価からエンゲージメントサーベイ、勤怠状況、扶養家族の有無、健康状態まで、すべてをしっかりと把握できていれば、声をかける前に条件で絞り込んで、適任の人材を見つけられるはずです。

また、経営層から「支社長の候補者を検討したいから、参考データをまとめておいて」と依頼される場合もあります。数日かけて、さまざまなシステムに散らばっている人事情報を集め、結果的にExcelの手作業でデータを提出せざるを得ない、といった非効率な作業に追われる人事もいるかもしれません。

これも、日ごろから1つのシステムで人事データを管理していれば、経営層へのレポート作業も時間をかけずに済みます。経営者自身が人事データが集まるシステムにアクセスして、候補者を探せばよいのです。

ただし、これらを実現するためには、単に人事データをまとめればよいというわけではありません。「正しい人事データ」の蓄積が必要です。