最新の求職市場トレンド——「働く意味」を問い直す時代へ

採用広報を設計するうえで、まず踏まえるべきは「求職者が何に価値を見出しているか」です。まずは最新の調査データから、トレンドを見ていきましょう。

若者世代の価値観の変化

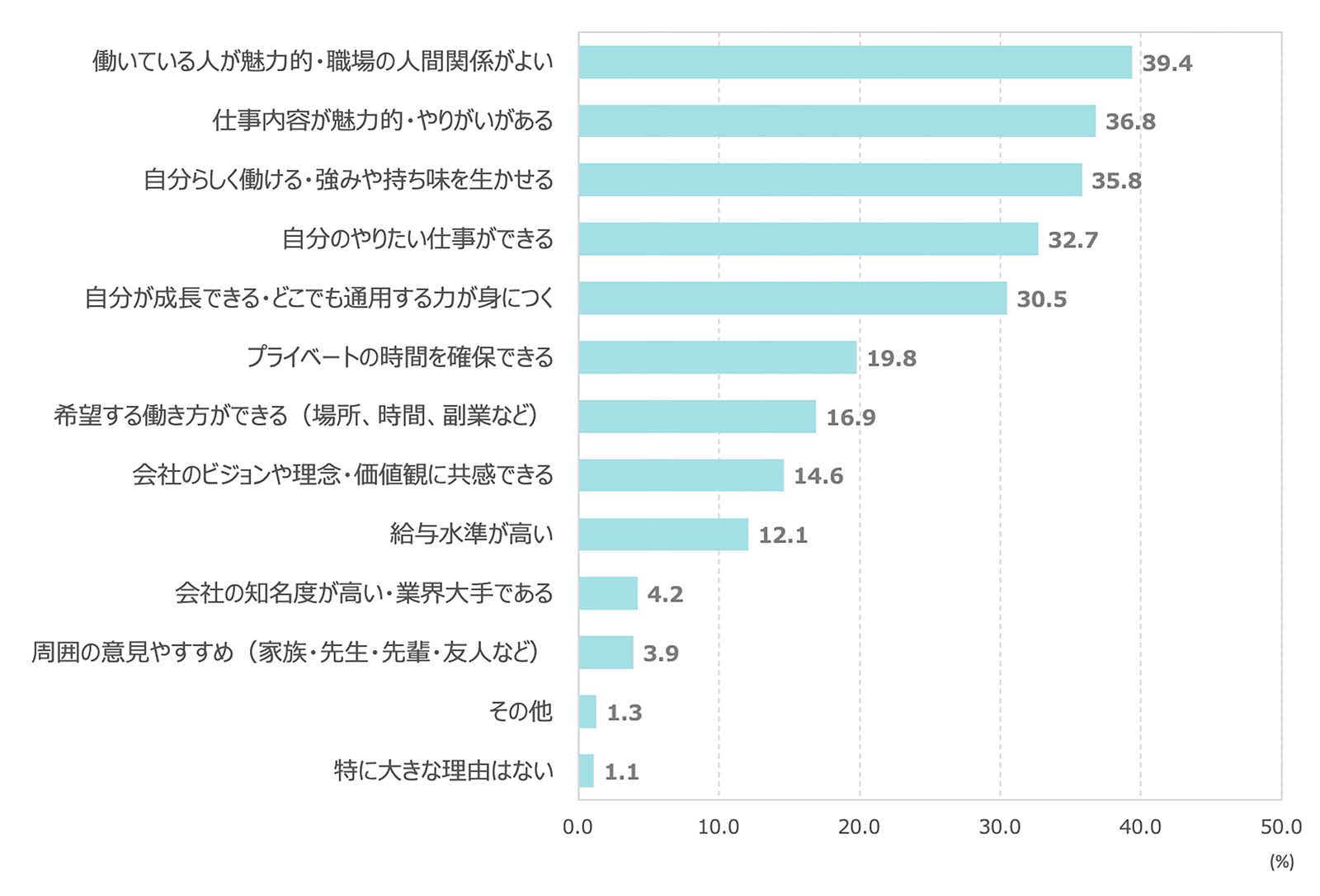

リクルートマネジメントソリューションズが行った「新入社員意識調査2025」によれば、「就職先を選ぶ際に重視した点」として最も多かったのは「働いている人が魅力的・人間関係が良い」(39.4%)、第3位が「自分らしく働ける・強みや持ち味を生かせる」(35.8%)でした。給与や安定は上位に入らず、“自分らしさ”を発揮できる職場かどうかが大きな基準になっていることが分かります。

[画像クリックで拡大表示]

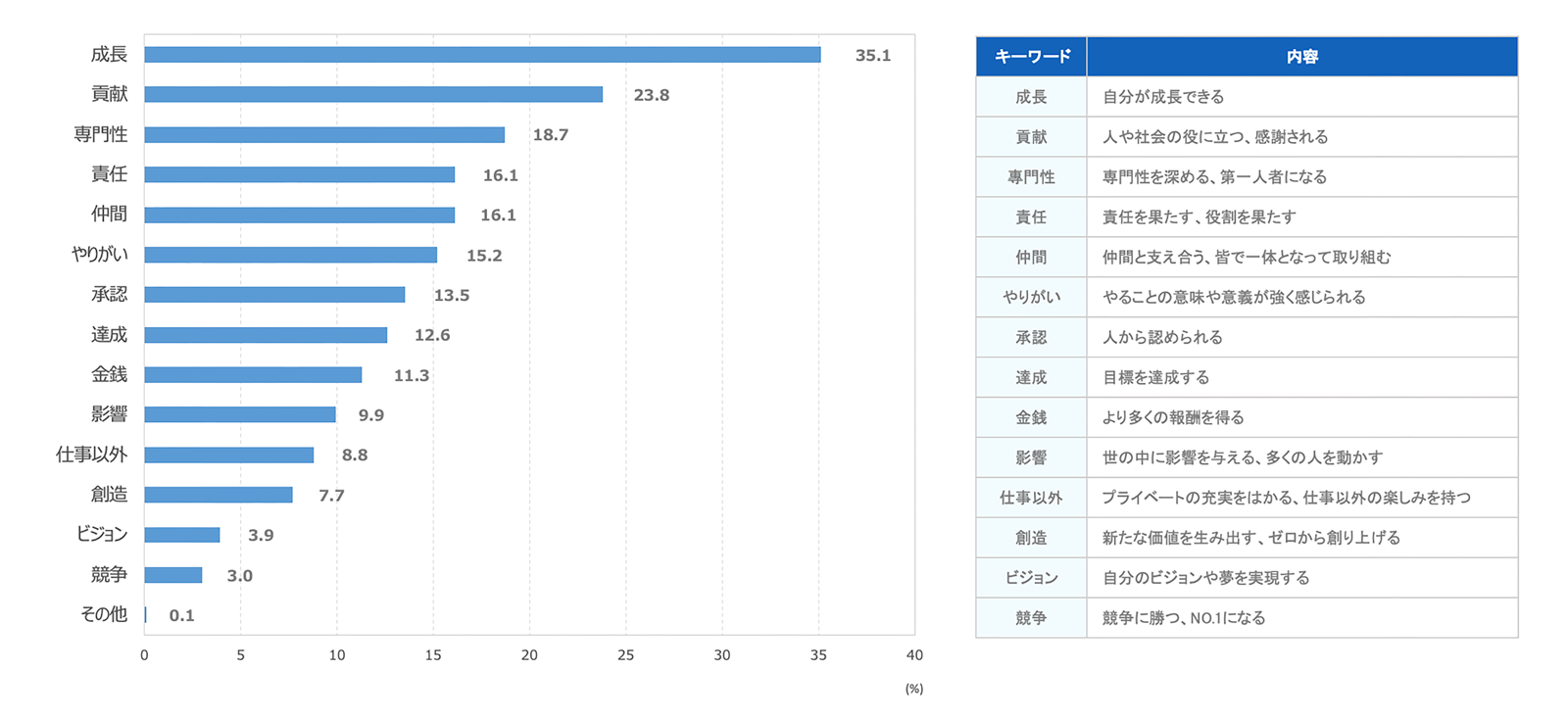

また同調査では、「仕事で重視したいこと」のトップが「成長」(35.1%)、次いで「貢献」(23.8%)でした。「競争」を選んだ人はわずか3.0%にとどまり、若者の多くが「どう成長し、社会にどう役立つか」を重視していることは明らかです。

[画像クリックで拡大表示]

「大手だから安泰」の神話の崩壊

かつては「大企業に入れば一生安泰」という考えが一般的でした。しかし今や、大企業でも早期退職や事業再編は珍しくなく、会社に依存するキャリアはリスクと認識されつつあります。

ペンマークが2025年に実施した「Z世代の就労意識調査2025」では、学生の44%が「3年以内の転職を想定している」と回答しました。つまり、会社に人生を委ねるのではなく、自らのキャリアを主体的にデザインし、しなやかに動かしていくという意識が若者に深く浸透しているのです。

働き方観の変化

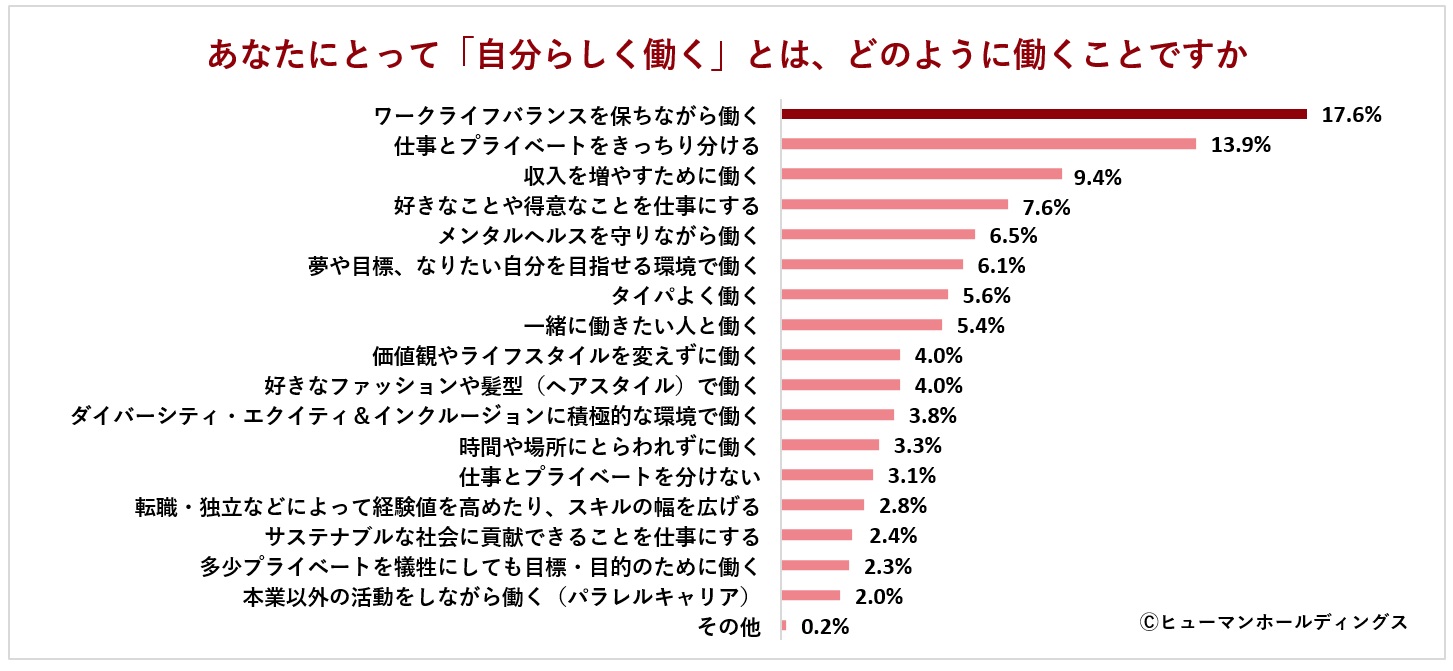

2024年にヒューマンホールディングスが行った「仕事観と自分らしさに関する調査」によれば、Z世代は「ワークライフバランスを保ちながら働く」(17.6%)や「仕事とプライベートをきっちり分ける」(13.9%)を重視しており、「収入を増やすために働く」と答えた人は9.4%にとどまりました。

[画像クリックで拡大表示]

加えて、リモートワークや副業といった柔軟な働き方を選びたいというニーズも定着しています。求職者は、「給与」や「企業規模」といった表面的な情報だけでなく、個人の生活と仕事が調和する働き方を、より深く見極めるようになっています。

これらの市場変化が示すのは、採用広報が「給与や条件」を語るステージから、「働く意味」や「自己実現の舞台」を語るステージへと完全にシフトしたということ。経営者・人事がまず踏まえるべきは、この市場変化を前提に採用広報を設計する必要があります。

自社の「価値提供」を明確化する4象限フレーム

市場の変化を直視したら、次は自社が提供できる価値を棚卸しする作業です。このとき、単に「自社の強み」を列挙するだけでは不十分です。求職者の目線で、自社の魅力を捉え直す必要があります。

その助けとなるのが、次に示す4つの領域で自社の魅力を整理するフレームです。

- キャリア成長:社員は入社後、どんなスキルや経験を得られるのか。

- 働きやすさ:制度や環境は柔軟で、安心して働けるか。

- 社会貢献:事業を通して、社会にどんな価値を提供しているのか。

- コミュニティ性:どんな仲間と、どんな文化の中で働けるか。

また、このフレームを活用する際は、領域ごとに「問い」を立てて検討すると、言語化が進みます。

- キャリア成長:「入社3年後、社員はどんな力を身に付けているのか?」

- 働きやすさ:「制度は“利用実績”として数字で語れるか?」

- 社会貢献:「自社の事業はどんな社会的課題を解決しているのか?」

- コミュニティ性:「組織に属することで得られる“人とのつながり”は何か?」

特に「社会貢献」は、求職者が企業の存在意義に共感するための重要なフックになります。たとえば、物流業なら「災害時に生活インフラを支える」、IT業なら「人と情報の橋渡しをする」といったように、自社の事業と社会との関係性を言語化することで、求職者だけでなく既存社員や顧客に対しても誇りを生むことができます。

また、この価値の棚卸しで「現状は弱い」と気づいた領域があれば、それを埋めるための制度設計や新しい取り組みを検討することも重要です。採用広報は「現状の魅力を見せる」だけでなく、ときに「魅力を磨き、育てる」営みでもあると捉えるべきです。