「NECは大丈夫なのか」の声も…… 危機感を抱いたNECの決断とは

NECという企業が、この数年でいかに変化を遂げてきたのか。大橋氏はセッションの冒頭で、その変革の全体像を示した。同社は現在、営業利益が大きく伸び、株価も右肩上がりに上昇。創業126年目にして過去最高値を更新するなど、力強い成長を遂げている。

大橋 康子(おおはし やすこ)氏

日本電気株式会社 人材組織開発統括部 タレント・アクイジショングループ ディレクター

営業からキャリアをスタートし、新卒、中途採用媒体の立ち上げ・制作に関わる。人事採用コンサル・アウトソーシング企業を経てインハウス人事へ転向。LINE株式会社にて中途採用、HRBPリードの経験を積み、2021年よりNECにて中途採用のディレクターに従事。

しかし、この成果の裏には苦しい時期があった。

「2015年から2017年はNECにとって、まさに転換期。事業は厳しく、グローバル展開も成果が出ずに撤退を余儀なくされたケースもありました。

さらに、2017年に発表した中期経営計画もすぐに見直しを迫られ、『NECは大丈夫なのか』と社内外から問われることも。経営陣も大きな危機感を抱き、2018年から本格的に会社を変えていくフェーズに入ったのです」(大橋氏)

この低迷からいかに脱却するか。起点となったのがカルチャー変革である。

キャリア採用を本格化し、「実行力を備えた会社」へ変革

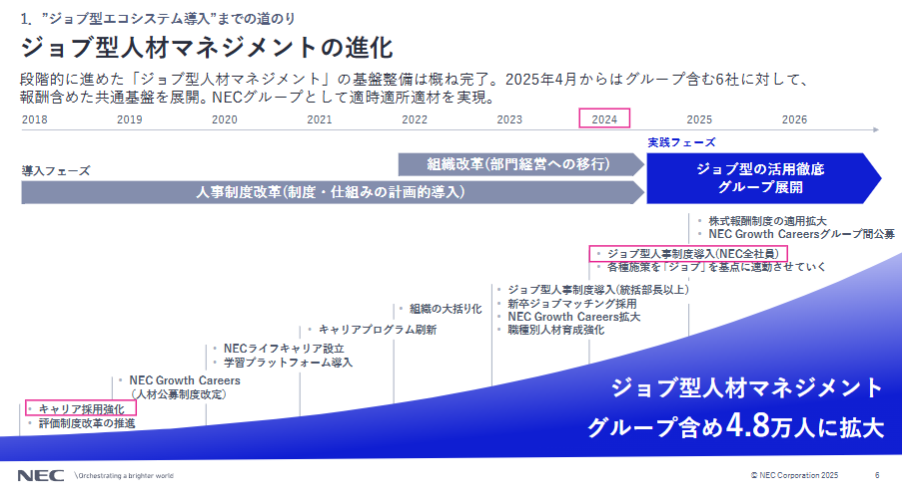

NECは、新卒プロパー中心で多様性に乏しかった組織から、外部の経験や異なる視点を持つ人材を迎え入れるべく、2018年からキャリア採用を本格化。年2回のみだった社内公募を常時応募可能な仕組みに改め、組織の階層もシンプルに再編した。こうした一連のカルチャーチェンジを経て、2024年度にはジョブ型人事制度を導入し、2025年度からはグループ会社への展開も始まっている。

「この5年ほどで、NECは“実行力を備えた会社”へと大きく変わってきたと思います。2021年に入社した私自身も、当時と今とでは別の会社のように感じるほどです。

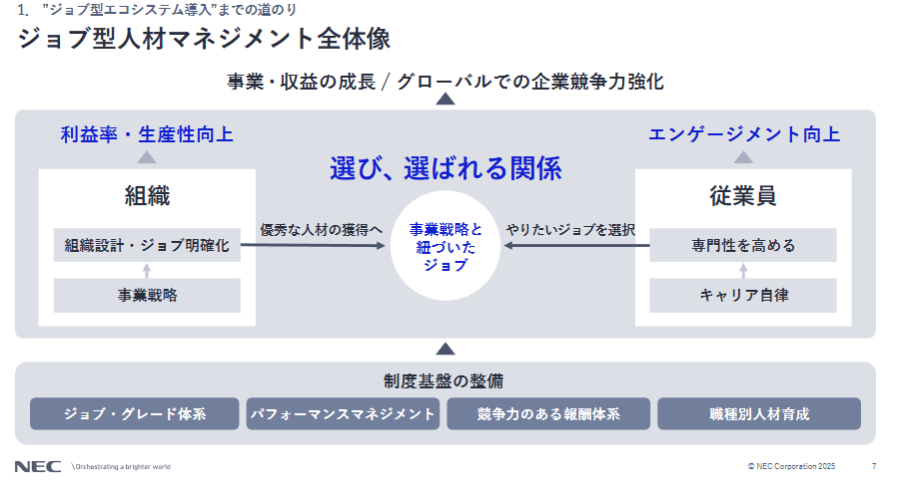

私たちの目的は、スピーディーに変化に対応し続け、グローバルで勝ち続けること。ジョブ型はそのための一手段にすぎません。しかし導入によって、戦略を起点に人材の“適時・適所・適材”を実現できる仕組みが整いつつあります」(大橋氏)

NEC流のジョブ型導入は、組織が一方的に人を選ぶのでも、従業員が会社を選ぶだけでもない。双方が「選び、選ばれる関係」を築くための仕組みである。こうした変革を積み重ねることで、NECは確かに姿を変えつつある。「変わり続けることを、変えない」という姿勢を掲げ、その歩みを着実に進めているのだ。

その最初の1歩となったキャリア採用を、NECはどのように立ち上げ、拡大していったのだろうか。