2025年育児・介護休業法改正の全体像と経営戦略上の位置付け

育児・介護休業法の2025年改正は、4月改正と10月改正の2段階で実施されます。まず、4月改正では残業免除の対象範囲拡大など、主に要件変更を中心としたルール改正が行われました。これらは既存の制度の延長線上にあり、比較的対応しやすいものといえます。これに対し、10月改正では「選択的措置」と「配慮義務」が新設されます。この10月改正こそが、組織マネジメントに大きな影響を与える部分であり、今回の改正の核心部分です。

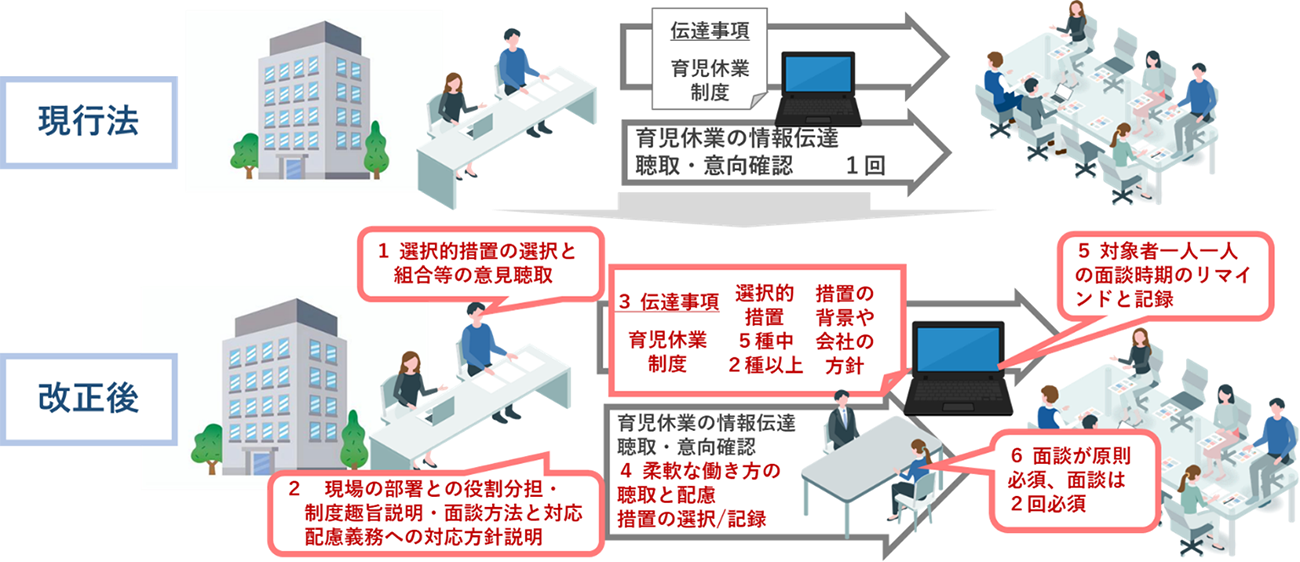

選択的措置とは、3歳以降6歳までの子を持つ従業員に対して、時差出勤(始業時刻の変更)、テレワーク、保育施設の設置、休暇制度、短時間勤務制度の5つの選択肢から必ず2つ以上を選択できるようにすることを企業に義務付ける制度です。この選択的措置の重要なポイントは、対象者に対して選択の機会を設けることが求められている点です。また、意思決定の時期も明確に定められており、子どもが1歳11ヵ月から2歳10ヵ月までの間に最低1回実施する必要があります。

配慮義務とは、本人や配偶者の育児と仕事の両立に関する意向聴取と配慮を義務付けるものです。選択的措置の面談時、および現行法で義務付けられている育児・介護休業に関する制度の個別周知・意向確認のための面談時に行うことが想定されています。

こうした改正の背景には、政策の重点が「育児休業を取得できる環境」から「育児と仕事を両立できる環境」へとシフトしていることがあります。これは企業にとって、コンプライアンス上の課題であると同時に、人的資本経営を推進する絶好の機会でもあります。多様な人材がライフステージを問わず活躍できる環境を整えることは、優秀な人材の採用・定着・活躍を促し、持続的な企業価値向上につながっていくからです。

したがって、企業は育児・介護休業法改正を単なる「対応すべき制約」ではなく、人的資本経営を加速させるための「経営戦略のツール」として捉え、戦略的に対応することが重要です。表面的な制度対応にとどまらず、現場を巻き込む制度の整備が必要であり、経営と連動した推進も欠かせません。具体的には、「管理職の育成」「業務プロセスの再設計」「システム基盤の整備」[1]という三位一体の取り組みが必要となります。