広がる「複業」、進む企業と遅れる企業の二極化

副業、兼業、複業——。多様な働き方が広がる中で、これらの言葉を耳にする機会は増えている。だが実際には、企業側も働く側もその違いを正確に理解していないケースも少なくない。まずは用語の定義から整理しておきたい。

一般的に「副業」とは、本業を持ちながら空いた時間に別の仕事を行うスタイルを指す。「兼業」は、複数の職業を同時に、ほぼ同等の比重で担うスタイル。一方「複業」は、多様な価値の創造を目指し、複数の職業に主体的に取り組む働き方だ。(本レポートでは「複業」を、副業・兼業を含めた広義の意味で用いている)

本セッションでファシリテーターを務めた、コクヨ イノベーションセンターの嶋倉幸平氏は次のように語る。

「我々が外部環境分析や未来シナリオの策定を担当していた2017年ごろから、将来は多くのワーカーがパラレルワークを選択し、『複業』で自己実現を図る人たちが増えていくと予測していました。今まさに、その流れが現実になりつつある。今後も“複業”に取り組む人たちは確実に増えていくと考えています」(嶋倉氏)

嶋倉 幸平(しまくら こうへい)氏

コクヨ株式会社 経営企画本部 イノベーションセンター Unite編成ユニット

2002年コクヨ入社。法人営業部門にて、大手法人のオフィス構築・働き方変革事業に従事。2017年より経営企画本部にて、長期戦略における外部環境分析を担当。その後新しい働き方の実証実験機関の立ち上げや、高速無線通信・ロボット・AIを取り入れたサービスの研究開発に従事。現在はイノベーションセンター全体のマーケティング機能設計を担う。

この背景には、働き方改革やテレワークの普及、大手企業を中心とした副業解禁の動きがある。一方で、多くの企業では深刻な人材不足が続いており、正社員採用だけでは立ち行かない状況に直面している。特にDXやマーケティングなど、専門スキルを要する分野では採用競争が激化しているのが実情だ。

こうした需要に応えるように多種多様なマッチングサービスが登場しているが、実際の複業人材の活用状況はどうだろうか。

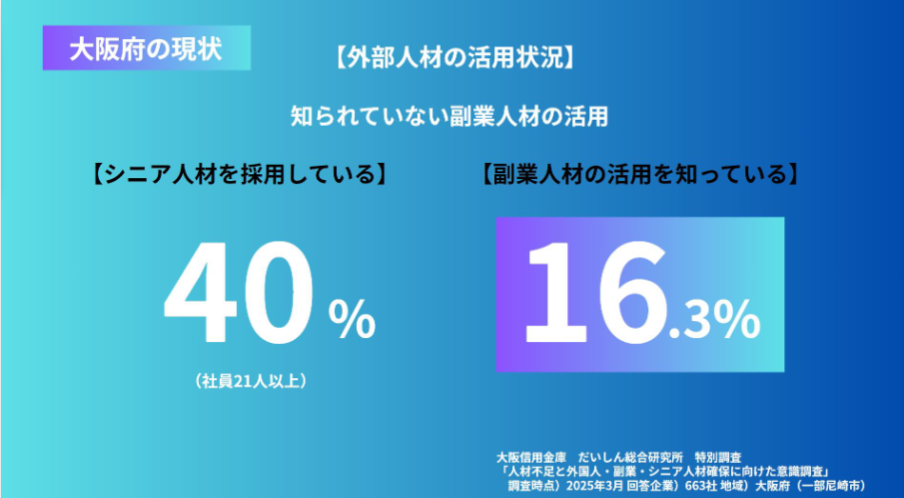

大阪信用金庫が実施した調査によると、「複業人材の活用について知っている」と答えた企業は16.3%にとどまり、認知はまだ十分とはいえないようだ。

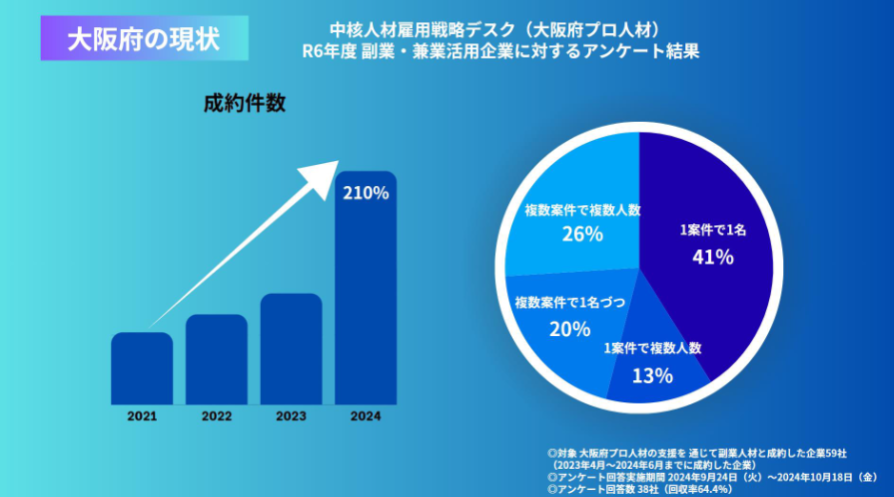

一方で、大阪産業局が支援する複業マッチング件数は、2024年度に前年比210%と大きく伸長。現場レベルでは、着実に複業人材との協働が広がりつつある。

大阪産業局 HR戦略部 チームリーダーの高井宏至氏は、こうした状況を「二極化」と表現する。

「複業人材の活用を進めている企業と、そうではない企業との差は明確になってきています。一度活用した企業はさらに受け入れを進め、活用の幅も広がっていく。一方で、最初の一歩を踏み出せず足踏みしている企業も多い。私たちはそうした中小企業に対して、複業人材の活用を提案しています。

実際に募集をかけると、1案件に20〜30人の応募があることも珍しくありません。これほど反応があるのは、複業ならではです。正社員募集で、これだけの手が挙がることはまずない。人材難に悩む企業にとっては大きなチャンスだと思います」(高井氏)

高井 宏至(たかい こうじ)氏

公益財団法人大阪産業局 HR戦略部 人材戦略推進チーム リーダー

2018年入職以来、内閣府「プロフェッショナル人材事業」、中小企業庁「地域中小企業人材確保支援等事業」大阪府「外国人材マッチングプラットフォーム事業」など一貫して人材に関する事業を担当し、大阪府内中小企業の課題解決にむけた多様な人材活用支援を実施している。

変化を起こせる組織とそうでない組織の違いとは

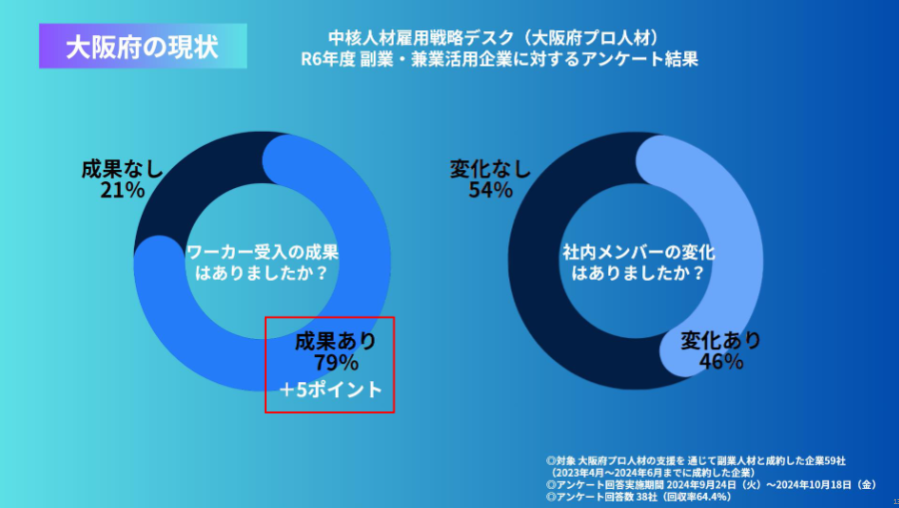

また、同局が実施したアンケートでは、「複業ワーカーの受け入れに成果があった」と回答した企業は79%にのぼる一方で、「社内のメンバーの変化はなかった」と回答したのが54%と過半数に達している。

この結果に対して、同局でスタートアップ支援を担当する江邉信太郎氏は、成果の分かれ目は社内の巻き込み方にあると話す。

「一定の業務をそのまま複業担当者に渡し、『あとはよろしく』と丸投げしてしまうと、成果も出にくく、社内メンバーにも変化は起きません。

一方で、社内に『複業人材から知見をためて、将来的には社内で自走したい』など明確な目的を持ち、チームを組成して複業者にリーダーとして推進してもらう体制があれば、成果にもつながるし、社内のモチベーションや知見も確実に高まっていきます。

いかに社内メンバーを巻き込んで、複業者のノウハウを組織に還元していくか。そこに成功の鍵があります」(江邉氏)

江邉 信太郎(えべ しんたろう)氏

公益財団法人大阪産業局 スタートアップ支援事業部 兼 HR戦略部 コーディネーター

大学卒業後、人材大手のパソナにて中小企業を中心に採用支援業務に従事。個人事業主を経験後、京都大学の事務職員として学生の就職支援を担当。その後4年間ベンチャー企業での採用責任者を経て公益財団法人大阪産業局へ。関西圏のスタートアップに特化した採用相談窓口【SUG(SU Grow)】を立上げ、責任者を務める。2025年4月からはスタートアップ支援事業部に異動し大学発を中心とした ディープテックスタートアップの発掘と成長支援に携わる。

つまり、複業人材を「共創のパートナー」として迎え入れ、社内に変化を起こす仕組みを持てるかどうかが、活用の成否を分ける重要なポイントとなる。