複業人材の活用は、事業成長だけでなく人材育成にも寄与

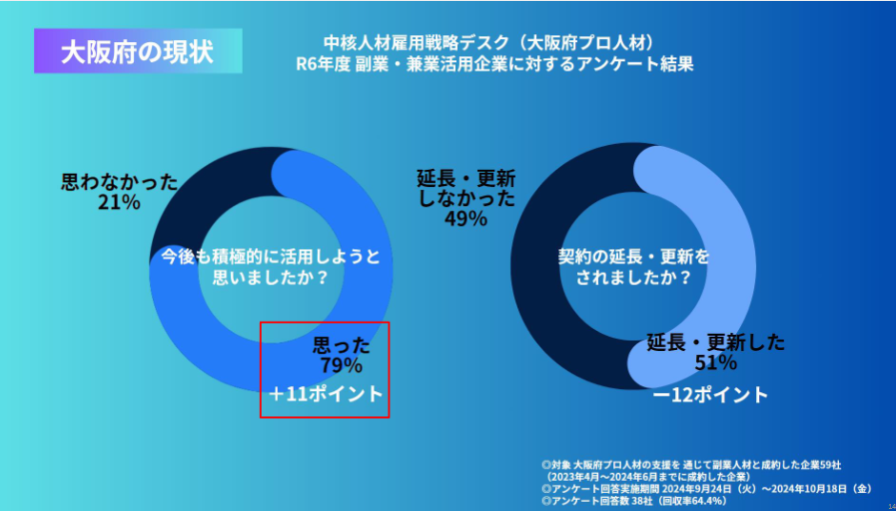

大阪産業局の調査によると、「今後も積極的に複業人材を活用したい」と回答した企業は約79%にのぼるという。多くの企業がその可能性に前向きな姿勢を示していることが分かる。

しかし一方で、「延長・更新しなかった」と答えた企業も49%に達しており、けっして少なくない。ではこの数字をどのように捉えるべきだろうか。

「これはけっしてネガティブなことではありません。事業にはフェーズがあり、それぞれの局面で必要とされるスキルは異なります。たとえば、新商品開発や新規事業の立ち上げなど、特定のタイミングで専門性を必要とするケースは多い。

だからこそ、フェーズごとに複業人材のスキルを活用できるのは、正社員採用にはない大きな利点です。延長や更新をしないということは、1つのフェーズが完了し、次に進んだというポジティブな側面もある。実際に“今後も活用したい”と考える企業が多いのは、その表れだと思います」」(高井氏)

このように、複業人材の活用はリソース補完にとどまらず、企業の変化点において必要なスキルを柔軟に取り入れる手段として期待されている。それは、人材育成の観点からも同様だ。

「多くの企業では、社員を社外に出して経験を積ませるような機会を十分に提供できないのが現実です。そうした中で、“外の人”を社内に迎え入れるという逆転の発想が有効です。

複業人材と共に働くことで、社内メンバーが新たな視点や刺激を受け、スキルアップや意識変革につながるケースが増えています。結果的に、複業の導入が“社内育成”にも寄与していると感じます」(江邉氏)

複業の効果を高めるために準備しておくべきこと

一方で、複業人材の多くがリモートワークを前提としていることから、新たな課題も浮かび上がっている。

「複業人材は基本的にオンラインでの関与が前提です。だからこそ、自社の課題をしっかり棚卸しし、何を社外に任せ、何を社内で担うべきかを見極めることが重要です。業務によってはリアルでなければ解決できない課題もある。その線引きを丁寧に行うことで、複業の効果はさらに高まると思いますね」(高井氏)

複業人材を“変化の触媒”としてどう迎え入れるか。フェーズごとの柔軟な起用、社内への知見の波及、そしてリモート時代に即した課題設定。これらを戦略的に設計できるかどうかが、複業活用の成否を分ける分岐点となるだろう。

次章では、そうした仕組みを制度として実装した、コクヨの越境プラットフォーム「pandoor」の実践例を紹介していく。